Rollertraum

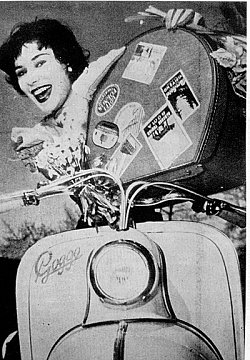

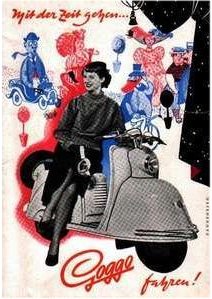

Welche Entstehungsgeschichte jetzt die richtige über den Goggo-Roller ist, sei dahingestellt. Fest steht auf jeden Fall, daß ein motorisierter Untersatz, wenigstens für den Familienvater und seine Liebste besser noch für ein bis zwei Kinder der Traum eines jeden Normalverdieners in der aufblühenden Nachkriegszeit ist. Ein kleines 98er Motorrad kostet schon eine Vielzahl der noch kargen Wochen bzw. Monatslöhne. Und ein Roller, besonders ein Modell mit Beiwagen, reißt riesige Löcher in den Haushaltsplan eines Normalverdieners. Ein echtes Traummobil also.

Welche Entstehungsgeschichte jetzt die richtige über den Goggo-Roller ist, sei dahingestellt. Fest steht auf jeden Fall, daß ein motorisierter Untersatz, wenigstens für den Familienvater und seine Liebste besser noch für ein bis zwei Kinder der Traum eines jeden Normalverdieners in der aufblühenden Nachkriegszeit ist. Ein kleines 98er Motorrad kostet schon eine Vielzahl der noch kargen Wochen bzw. Monatslöhne. Und ein Roller, besonders ein Modell mit Beiwagen, reißt riesige Löcher in den Haushaltsplan eines Normalverdieners. Ein echtes Traummobil also. Ein solches Traummobil ist zu seiner Zeit, also zu Beginn der 50er Jahre, auch ein GoggoRoller. Gleich welchen Hubraumes. Doch schwenken wir zunächst einmal zurück zu den Anfängen der Roller, zu den Kindertagen der selbstfahrenden Fahrzeuge bei GLAS.

Jahrelang sind die landwirtschaftlichen Maschinen der Marke "Isaria" gut gelaufen und haben die Firma und die Mitarbeiter gut ernährt.

Seit Ende des Krieges stagniert der Verkauf zusehends. Zum einen fehlen die finanzstarken Abnehmer, die großen Grundbesitzer in Pommern und Schlesien, zum anderen machen sich die Traktoren auch auf den kleineren Bauernhöfen immer mehr breit. Und das Zusatzgeschäft mit typgerechtem Zubehör für ihre Traktoren lassen sich die Landmaschinenhersteller nicht nehmen. Auch die Übernahme von Arbeiten aus anderen Bereichen der Metallverarbeitung kann zwar überbrücken, aber das grundsätzliche Problem nicht lösen. So gehen die Umsätze im Hause Glas immer mehr zurück. Bei einer Rede im Jahr 1962 gibt Hans Glas zu, daß dies die bisher schwerste Zeit seines Lebens ist. Denn die Sorge um die Zukunft der 1000 Beschäftigten des Werkes drückt ihn sehr. Bis eines Tages Andreas Glas von einer Italienreise zurückkehrt und von den vielen Vespas und Lambrettas berichtet. die dort den Verkehr beleben.

Seit Ende des Krieges stagniert der Verkauf zusehends. Zum einen fehlen die finanzstarken Abnehmer, die großen Grundbesitzer in Pommern und Schlesien, zum anderen machen sich die Traktoren auch auf den kleineren Bauernhöfen immer mehr breit. Und das Zusatzgeschäft mit typgerechtem Zubehör für ihre Traktoren lassen sich die Landmaschinenhersteller nicht nehmen. Auch die Übernahme von Arbeiten aus anderen Bereichen der Metallverarbeitung kann zwar überbrücken, aber das grundsätzliche Problem nicht lösen. So gehen die Umsätze im Hause Glas immer mehr zurück. Bei einer Rede im Jahr 1962 gibt Hans Glas zu, daß dies die bisher schwerste Zeit seines Lebens ist. Denn die Sorge um die Zukunft der 1000 Beschäftigten des Werkes drückt ihn sehr. Bis eines Tages Andreas Glas von einer Italienreise zurückkehrt und von den vielen Vespas und Lambrettas berichtet. die dort den Verkehr beleben. Heute wissen wir, daß dies die Lösung des Problems und der Start zu Größerem ist. Neben der Verbesserung der Landmaschinen wird fieberhaft und mit an Improvisation grenzender Einfachheit am Roller gearbeitet. An Konkurrenzfahrzeugen wird der Rollerbau studiert, die verschiedenen Konstruktionen erwogen. Wegen der bekannteren Technik und einfacheren Blechverformung entscheidet man sich für einen tragenden Rohrrahmen mit einfacher Blechbeplankung.

|

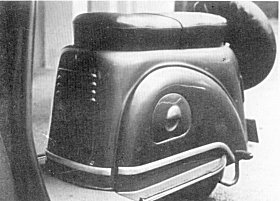

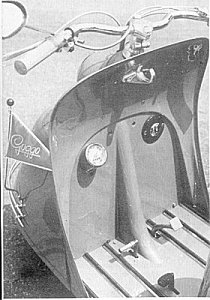

| Ein Ur-Goggo, zugelassen Sept. 1951, mit 4 Kühlschlitzen, ohne Bullaugen und ohne Schlitze an der Vergaserklappe |

|

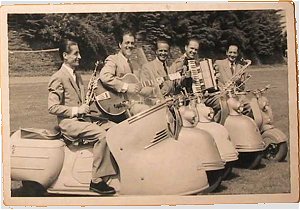

| Über 100 Goggo Clubs schießen bis '55 aus dein Boden. Hier der Goggo-Club Esslingen bei einer Städtefahrt. |

Das schmale Finanzpolster der Firma läßt keinen kostspieligen Anlagenbau für die Rollerfabrikation zu.

|

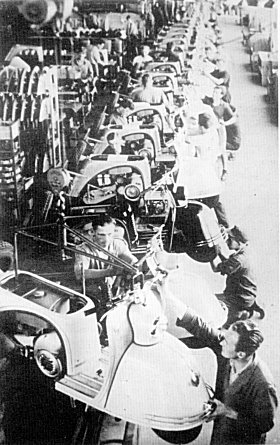

| Dank Fließbandproduktion sind immer größere Stückzahlen möglich |

- Sehr glatte Karosserie durch Einbau des Vorderrades unter einer eleganten, feststehenden Haube,

- bequeme, durchgehende Sitzbank für 2 Personen (Damen sitzen darauf bequemer als auf den sonst noch üblichen GummiEinzelsätteln, auch der Damensitz (quer zur Fahrtrichtung) ist möglich

- glatter, durchgehend ebener Fußraum hinter geräumigen Beinschild, dadurch ist auch eine fußbetätigte Wippenschaltung möglich (ähnlich wie beim Motorrad)

- viele andere Roller hatten Handschaltung, (die nicht so "im Schlaf" bedient werden kann).

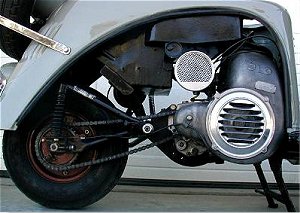

- durch die große Seitenverschalung guter Zugang zum Triebwerk.

Schon in den ersten Produktionstagen glänzt der Goggo-Roller serienmäßig mit reichhaltigem Zubehör wie:

umfangreicher Diebstahlsicherung, verchromten Stoßstangen oder Reserverad mit Halter ohne Aufpreis. Die "Luxus-Ausfuehrung" hält noch weitere Goodies wie Batterie, Zündschloß, Standlicht, Bremslicht, Horn statt Schnarre sowie Innenbeleuchtung für den Motorraum bereit. Daneben gibt es als "Sonderausrüstung" noch Gepäckträger, Rückblickspiegel, Windschutz und verbreiterte Fußauflagen für den Sozius zu erwerben. Kurze Zeit später ist auch ein Beiwagen lieferbar. Dabei werden Modelle von Steib, Royal oder Kali verwendet.

Bereits kurz nach Serienanlauf fließen Verbesserungen ein:

- Ende '51 erhöht sich die Zahl der Lüftungsschlitze vorne am Sitzbankkasten von 4 auf 8, um die thermischen Probleme in den Griff zu bekommen.

- 1952 werden die Bullaugen eingeführt, um für eine noch verbesserte Durchlüftung zu sorgen.

Im März 1953 wird die Modellpalette wiederum vergrößert um den Roller mit 200 ccm Hubraum und 9,5 PS Leistung.  Mit diesem Motor ist der Roller jetzt auch wirklich seitenwagentauglich.

Mit diesem Motor ist der Roller jetzt auch wirklich seitenwagentauglich.

Eine weitere, sehr aktuelle Neuerung ist die Einführung von Metallic-Lack Mitte 1953. Zunächst nur in grün weitet sich die Palette der lieferbaren Farben immer mehr aus. Außerdem erhält die Vergaserklappe Schlitze, damit die Zuluft verbessert wird.

Eine weitere, sehr aktuelle Neuerung ist die Einführung von Metallic-Lack Mitte 1953. Zunächst nur in grün weitet sich die Palette der lieferbaren Farben immer mehr aus. Außerdem erhält die Vergaserklappe Schlitze, damit die Zuluft verbessert wird.

In der Preisliste M 106 vom 1. Oktober 1953 hat der Kunde jetzt die Auswahl unter sieben verschiedenen Modellen mit Preisen von 1463, bis zu 1795, DM. Plus das Sonderzubehör, von dem der Seitenwagen mit Windschutz mit 485, DM das kostspieligste ist.

Der Rollerbau boomt. Bis zu 120 Roller spuckt das Band täglich aus. Auch die zeitgenössischen Testberichte bescheinigen dem Goggo-Roller, ein ausgereiftes Fabtzeug mit vielen Vorzügen zu sein. Lediglich in der Zeitschrift "Motorrad und Roller" vom Juni 1954 gibt es seitenlange Abhandlungen zu eventuellen Nachteilen der 8-Zoll-Räder, gerade und besonders im Zusammenhang mit dem Seitenwagenbetrieb.

|

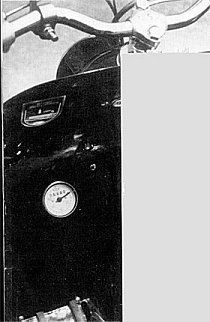

| Die beiden Versionen mit 8 und 10 Zoll Rädern im direkten Vergleich |

Was viele zunächst für einen normalen Goggo-Roller mit größeren Rädern und bauchigerem vorderen Kotflügel halten, entpuppt sich bei genauerer Kenntnis der Materie als fast völlig eigenständiges Modell.

Der Goggo mit den 10-Zoll-Rädern ist im Prinzip ein völlig neuer Roller. Bis auf das Scheinwerfergehäuse ist jedes Karosserieblech geändert. Die Optik blieb freilich gleich.

Selbst Rahmen und Motor unter scheiden sich in vielen Punkten deutlich. Kurbelwelle, Motorgehäuse und vieles mehr sind anders. (Heute beim Restaurieren den einen Motor mit dem anderen aufbauen zu wollen ist sinnlos! ). Das Fahrverhalten des Rollers wird durch den größeren Abrollumfang der Räder und den verlängerten Radstand wesentlich verbessert. Während der Bauzeit des Rollers werden aber noch andere Veränderungen vorgenommen, um die Attraktivität des Rollers zu erhöhen bzw. bei der ständig steigenden Konkurrenz zu erhalten.

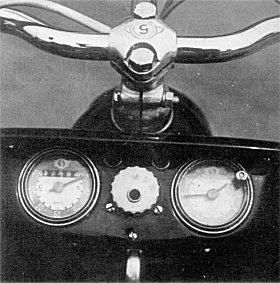

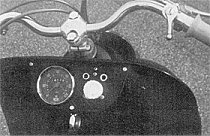

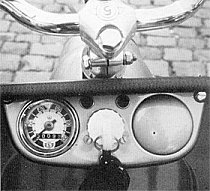

- Der Tachometer, bei den ersten Modellen kurz unterhalb des Fahrerknies hinter der Sprit zwand installiert, rückt hoch, und bildet, zusammen mit einer als Sonderausrüstung lieferbaren Zeituhr, ein formschönes Armaturenbrett unterhalb des Lenkkopfes.

- Ab den 54er Modellen wird die bisher eingebaute Teleskop-Federung des Vorderrades durch eine Schwinge mit Federzug-Federung und einseitigem Stoßdämpfer ersetzt.

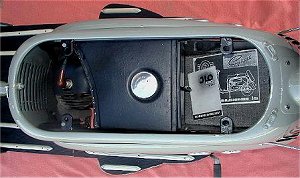

- Der Tank wird von 7 auf 12 Liter Inhalt vergrößert - am ungünstig plazierten Benzinhahn wird jedoch nichts geändert.

- Der Luxus-Roller mit 200 ccm ist auch mit elektrischem Anlasser erhältlich.

- Das Reserverad, von Anfang an serienmäßig montiert, fällt '54 dem Rotstift zum Opfer und wird SonderAusstattung.

Der TA 55 (der 200ccm 10-Zoll-Luxus-Roller) verfügt als besondere technische Neuerungen über Ansauggeräuschdämpfer, vollkommen geschlossenen Kettenkasten und hydraulische Federbeine links und rechts am Hinterrad. Der 200er hat den Stossdämpfer nur auf einer Seite, und für die beiden kleinen Roller sind je ein Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterrad Sonderausstattung. Ebenso entfallen die Luxus-Ausführungen für die beiden Roller mit den kleinen Hubräumen. Der 200er ist also der einzige, der noch als Luxus lieferbar ist. Für den Januar 1955 ist ein neues, wesentlich kleineres Rollermodell vorgesehen. Das Goggo Junior genannte Modell ist lediglich als Einsitzer konzipiert und mit einem 4 PS Motor mit 98 ccm ausgestattet. Durch sein geringeres Gewicht erreicht er jedoch die gleichen Fahrleistungen wie sein 125er Bruder. Doch zu diesem Modell kommt es nicht. Bereits im Herbst 1954 geistern die ersten Bilder des Goggomobils durch die Presse, und die ersten Tests erscheinen zum Jahreswechsel. Bis Dezember 1954 sind 40.503 Roller produziert und Glas zum drittgrößten deutschen Motorroller-Hersteller gereift. Gleichzeitig läßt der Rollerboom in Deutschland spürbar nach. So sucht auch Hans Glas die Zeit bis zur hochgelaufenen Serienfertigung des Goggomobils zu überbrücken. Mit Sonderrabatten hält er die Händler und Kunden bei der Stange.

Der TA 55 (der 200ccm 10-Zoll-Luxus-Roller) verfügt als besondere technische Neuerungen über Ansauggeräuschdämpfer, vollkommen geschlossenen Kettenkasten und hydraulische Federbeine links und rechts am Hinterrad. Der 200er hat den Stossdämpfer nur auf einer Seite, und für die beiden kleinen Roller sind je ein Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterrad Sonderausstattung. Ebenso entfallen die Luxus-Ausführungen für die beiden Roller mit den kleinen Hubräumen. Der 200er ist also der einzige, der noch als Luxus lieferbar ist. Für den Januar 1955 ist ein neues, wesentlich kleineres Rollermodell vorgesehen. Das Goggo Junior genannte Modell ist lediglich als Einsitzer konzipiert und mit einem 4 PS Motor mit 98 ccm ausgestattet. Durch sein geringeres Gewicht erreicht er jedoch die gleichen Fahrleistungen wie sein 125er Bruder. Doch zu diesem Modell kommt es nicht. Bereits im Herbst 1954 geistern die ersten Bilder des Goggomobils durch die Presse, und die ersten Tests erscheinen zum Jahreswechsel. Bis Dezember 1954 sind 40.503 Roller produziert und Glas zum drittgrößten deutschen Motorroller-Hersteller gereift. Gleichzeitig läßt der Rollerboom in Deutschland spürbar nach. So sucht auch Hans Glas die Zeit bis zur hochgelaufenen Serienfertigung des Goggomobils zu überbrücken. Mit Sonderrabatten hält er die Händler und Kunden bei der Stange.

|

| Viele der Roller gingen in den Export in die ganze Welt. |

|

| Karte eines Goggo-Händlers auf St.Vincent |

|

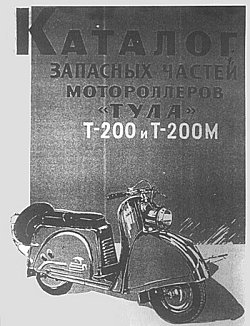

| Prospektblatt des Tula 200. Die Abstammung ist deutlich zu erkennen. |

|

| "Roll-out" des 1000.sten seit 1/54 nach Holland exportierten Goggo Rollers. |

Doch im Frühjahr 1957 dann plötzlich die Renaissance des Rollers! Monate nach dem Bau des letzten Rollers beginnt nochmals eine Produktion für kurze Zeit. Es liegen mehrere 100 Bestellungen vor. Aus Restbeständen entsteht nun nochmals ein besonderes Modell, der T 57 kenntlich an der Fahrgestellnummer, die mit 57 beginnt und natürlich der BaujahrsAngabe 1957. Äußerliche Merkmale dieser Serie ist der spezielle Schriftzug und der große Tacho der Goggo-Limousine.

Dies bestätigt auch ein Arbeiter, der vom ersten bis zum letzten Roller mitgebaut hat: "Die Serie wurde '56 eingestellt und die Arbeiter in die Mobilproduktion integriert. Monate später heißt es plötzlich, daß der Roller nochmals aufgelegt wird. Alle Kollegen enpfinden es als Degradierung, wieder am Roller arbeiten zu müssen. Es war wohl eine Art, die Reste zu verwerten." Nach dieser Serie ist aber endgültig Schluß. Die Zahl von 46.181 Einheiten plus 486 Lastenroller (dessen Stückzahl in der des normalen Rollers integriert ist) addiert sich zur Gesamtzahl von 46.667 Stück.

|

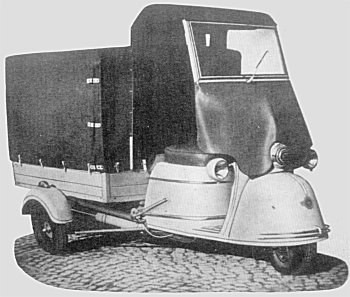

| Der Goggo-Lastenroller - aus der Geschichte der Roller nicht wegzudenken und trotzdem ein Kapitel für sich! |

Doch der Roller lebt weiterl Bereits 1957 taucht in der UdSSR ein Roller mit Namen Tula 200 auf. Da bislang über eine Zusammenarbeit nichts bekannt ist, handelt es sich hierbei wohl um eine "Raubkopie" des Goggo, denn eine solche Ähnlichkeit kann kein Zufall sein. Bis Ende der 60er Jahre wird dieser Roller in großen Stückzahlen produziert. Selbst der Lastenroller feiert 1959 eine fröhliche Wiederauferstehung als Tula "Murawej" (Ameise). Doch das ist schon wieder eine andere Geschichte.

Text und Fotos:

Michael Scharpf, Andreas Schey

Anmerkung: Bitte beachten Sie, daß dieser Artikel 1993 verfasst wurde und in einigen Zahlen und Details nicht den aktuellen Stand des Roller-Fachwissens widergibt - beachten sie daher auch die aktuellere Story von 2001.

Allerdings werden hier viele Details erwähnt und liebevoll beschrieben, welche in der neueren Fassung aus Platzgründen entfallen mussten. Daher wollte ich Ihnen diese Story nicht vorenthalten.

( Copyright, Bilder und Text mit freundlicher Genehmigung der Verfasser und des GLAS Automobilclub International e.V. )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

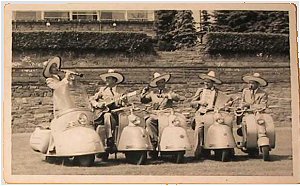

| WER hat Informationen zu obigen Fotos ? Wie heißt die Band ? | |

|

|

|

|